远看是条狗,近看郭沫若?鲁迅和郭沫若的笔墨相讥

网络上流传着一句据说出自鲁迅的话:“远看是条狗,近看郭沫若”。然而,它其实是一句十足的谣言,没有任何文献记录显示鲁迅说过这句话。

历史上,鲁迅和郭沫若确实“笔墨相讥”过,但客观地说,两人均有过错;而且,从根源上来说,鲁迅和郭沫若的论争并不是出于私人恩怨,而在很大程度上决定于当时火药味十足的文学批评环境,千万不要被某些谣言家带偏了。

鲁迅和郭沫若之间究竟发生了什么冲突,可以用鲁迅本人的一段话来概括地回答:“在左联结成的前后,有些所谓革命作家,其实是破落户的漂零子弟。他也有不平,有反抗,有战斗,而往往不过是将败落家族的妇姑勃谿,叔嫂斗法的手段,移到文坛上。嘁嘁嚓嚓,招是生非,搬弄口舌,决不在大处着眼。这衣钵流传不绝。例如我和茅盾,郭沫若两位,或相识,或未尝一面,或未冲突,或曾用笔墨相讥,但大战斗却都为着同一的目标,决不日夜记着个人的恩怨。然而小报却偏喜欢记些鲁比茅如何,郭对鲁又怎样,好像我们只在争座位,斗法宝。”(《答徐懋庸并关于统一抗战问题》)

对于只追求结论的读者来说,这一段话其实就足够了。

下面,将较为详细地说明“笔墨相讥”到底何以会发生。

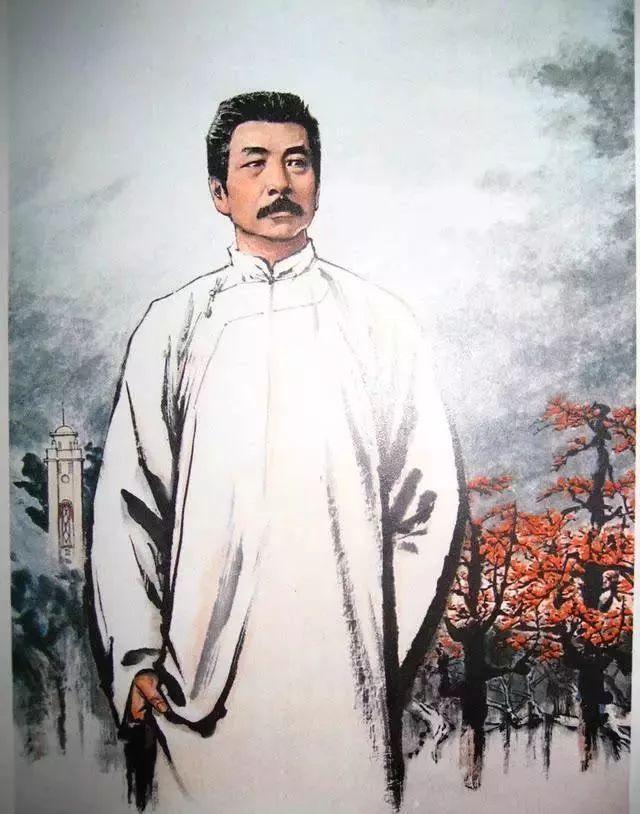

一、郭沫若给鲁迅扣上三顶大帽子

在创造社时期,郭沫若为了“破旧立新”,曾经气势汹汹、杀气腾腾地给鲁迅扣上了三顶大帽子——“封建余孽”、“二重反革命”和“法西斯蒂”。

郭沫若的原话如下:“他是资本主义以前的一个封建余孽。资本主义对于社会主义是反革命,封建余孽对于社会主义是二重的反革命。鲁迅是二重性的反革命的人物。以前说鲁迅是新旧过渡期的游移分子,说他是人道主义者,这是完全错了。他是一位不得志的Fascist(法西斯谛)!”(《文艺战线上的封建余孽——批评鲁迅的<我的态度气量和年纪>》)

对于郭沫若对鲁迅的评价,只要是读过鲁迅文章的人,都会认为郭沫若完全是在胡言乱语;在该文章中,郭沫若起初的分析还有些道理,但后来就完全偏离了轨道,以致于沦为纯粹的人身攻击。

众所周知,鲁迅从来都不是一个有仇不报、忍气吞声之人。对于郭沫若的大肆污蔑,鲁迅奋起反击,在公共场合运用各种手段(主要是文章和演讲)向郭沫若开战。

二、鲁迅对郭沫若穷追不舍的反击

在燕京大学的演讲中,鲁迅无情地讥讽了创造社,还指名道姓地批评了郭沫若:“至于创造社所提倡的,更彻底的革命文学——无产阶级文学,自然更不过是一个题目。这边也禁,那边也禁的王独清的从上海租界里遥望广州暴动的诗,‘PongPongPong’,铅字逐渐大了起来,只在说明他曾为电影的字幕和上海的酱园招牌所感动,有模仿勃洛克的《十二个》之志而无其力和才。郭沫若的《一只手》是很有人推为佳作的,但内容说一个革命者革命之后失了一只手,所余的一只还能和爱人握手的事,却未免‘失’得太巧。五体,四肢之中,倘要失去其一,实在还不如一只手;一条腿就不便,头自然更不行了。只准备失去一只手,是能减少战斗的勇往之气的;我想,革命者所不惜牺牲的,一定不只这一点。《一只手》也还是穷秀才落难,后来终于中状元,谐花烛的老调。”(《现今的新文学的概观》)

然而,鲁迅对郭沫若的《一只手》的批评实际上是背离事实的,因为《一只手》的内容并不是如鲁迅所言的那般——“还能和爱人握手的事”,而是描写了一个工人进行革命的故事(具体内容就不在此展开了)。因此,在二人的论争中,鲁迅也和郭沫若一样犯过错误。

后来,鲁迅还多次批评创造社:“经我担任了编辑之后,《语丝》的时运就很不济了,受了一回政府的警告,遭了浙江当局的禁止,还招了创造社式‘革命文学’家的拼命的围攻。”(《我和<语丝>的始终》)

也点名批评郭沫若:“许多作品,既和当时的自命才子们的心情相合,加以出版者的帮助,势力雄厚起来了。势力一雄厚,就看见大商店如商务印书馆,也有创造社员的译著的出版,——这是说,郭沫若和张资平两位先生的稿件。这以来,据我所记得,是创造社也不再审查商务印书馆出版物的误译之处,来作专论了。这些地方,我想,是也有些才子+流氓式的。然而,‘新上海’是究竟敌不过‘老上海’的,创造社员在凯歌声中,终于觉到了自己就在做自己们的出版者的商品,种种努力,在老板看来,就等于眼镜铺大玻璃窗里纸人的目夹眼,不过是‘以广招徕’。待到希图独立出版的时候,老板就给吃了一场官司,虽然也终于独立,说是一切书籍,大加改订,另行印刷,从新开张了,然而旧老板却还是永远用了旧版子,只是印,卖,而且年年是什么纪念的大廉价。”(《上海文艺之一瞥》)

如此等等,就不一一列举了。

通过若干杂文和演讲,鲁迅把对郭沫若的气愤全部发泄出来了。

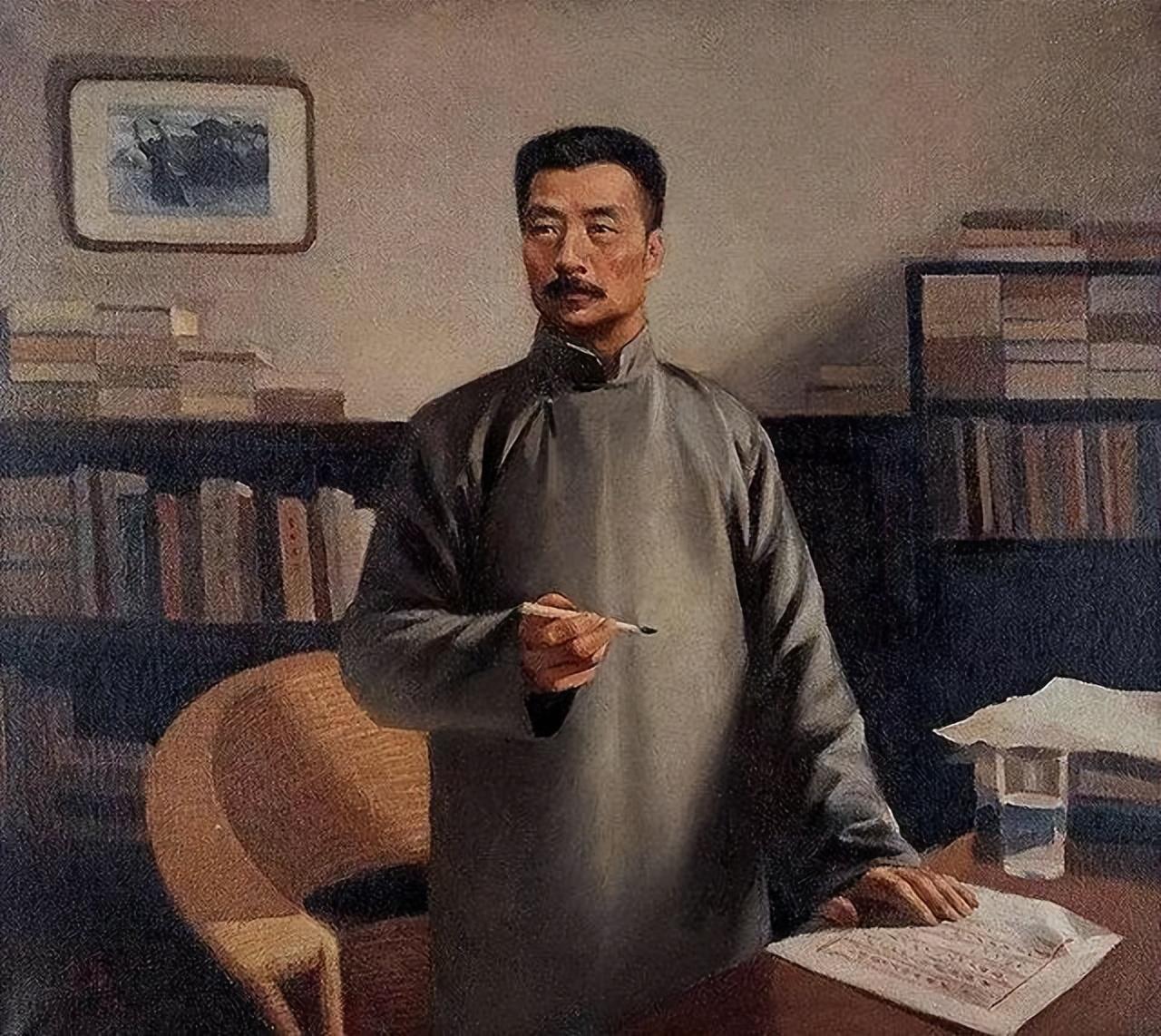

三、郭沫若的辩解与多次反复交锋

对于鲁迅的责难,郭沫若又进行了一些辩解,例如:“创造社尊重天才,专重自我,崇创作,这倒不是什么罪过。无论在怎样的社会里,天才是不能否认的,不同的只是天才的解释罢了。”

关于书店老板告发创造社的事情,郭沫若说:“这儿所说的‘书店老板’自然就是泰东书局的赵南公。幸好赵南公还没有死,创造社的几个人也都还活着的,创造社设出版部时,原来赵南公是提起过诉讼的吗?老实说,我对于我们鲁迅先生这位大‘大人君子’的脑筋不免有点怀疑。鲁迅先生或者不会是有意的捏诬,因为受书店老板告发,倒不是什么大不名誉的事;我想怕是脑筋中的记忆有点混线,在这儿把新青年社和创造社扯在一道了。新青年社由群益书局独立时,书局的老板提起过诉讼,这是人众皆知的事体。”(《创造十年》)

如此来来回回的论战持续了不少时间,在此也不一一列举了。

此外,还有一件事有必要提一下:在论战的期间,鲁迅和郭沫若也曾想握手言和,但终究未能实现。

鲁迅在致许广平的信中说:“其实我还有一点野心,也想到广州后,对于研究系加以打击……第二是同创造社联络,造一条战线,更向旧社会进攻,我再勉励做一点文章。”(《二地书·六九》)

那时,郭沫若邀请鲁迅联合起来一同向旧社会进攻,鲁迅欣然同意,但创造社却临时变卦,这更加加重了鲁迅的不满和怀疑。

至于二者“笔墨相讥”的结局,则正如回答开头所引用的鲁迅的话——经过数年的论争后,两人终于不计前嫌、搁置争议了。

总而言之,历史和事实是:鲁迅和郭沫若确曾有过“笔墨相讥”,且二人都犯过错误;但是,“远看是条狗,近看郭沫若”这种话完全是某些人的凭空想象,或者是把别人的评价张冠李戴到鲁迅身上了,抑或是别有用心罢。